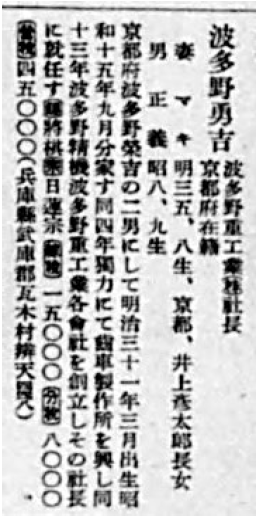

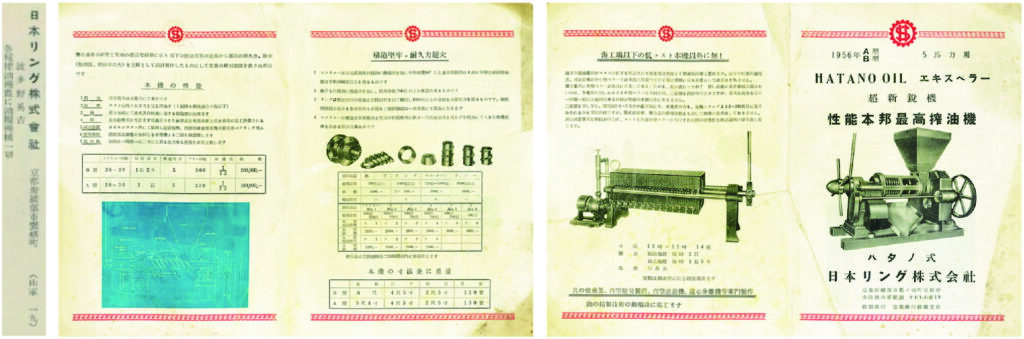

創業者である、初代社長 波多野勇吉は時代の流れによって起業した歯車工場を拡大し、現在の礎を築いた。アイデアマンでもあった勇吉は、戦後は物資不足の中で菜種油に着目し、搾油装置の製造で混乱の時期を生き抜いた。また、斜陽になる自社の事業を、その人脈とバイタリティをもって産業の転換に舵を切った。メーカーであったという矜持を忘れることなく、自社で開発した製品を全国展開することには最後までこだわった。晩年は、次の世代へバトンタッチをしていく流れのなかで、「ねじ」に着目し、主力事業にすべくのちの2代目社長の正義を研修に出向させるなど、現在の弊社の事業の第一歩を踏み出した。

1929年(昭和4年)

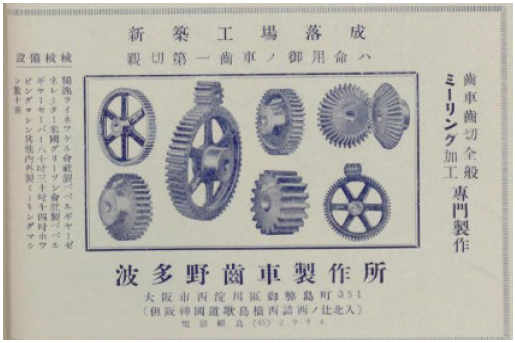

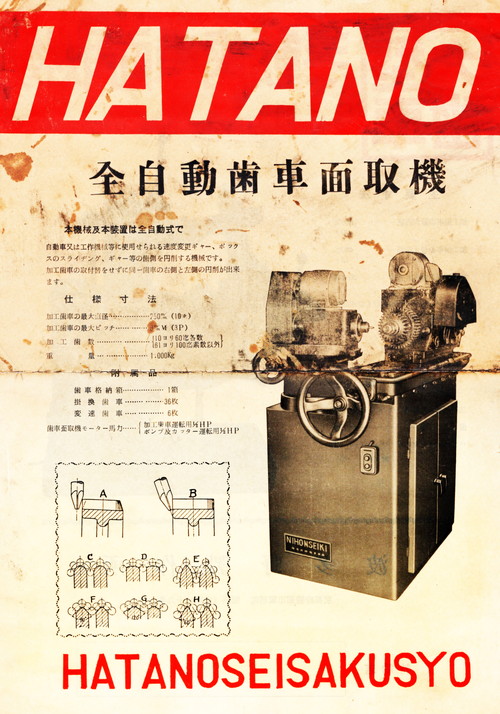

大阪市西淀川区にて「波多野歯車製作所」の商号で初代 波多野勇吉が個人で創業。修行先での歯車製造技術を元に独立。

1936年(昭和11年)

合同会社 波多野歯車製作所設立。

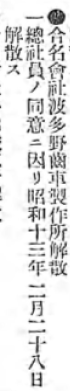

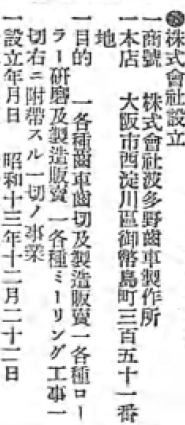

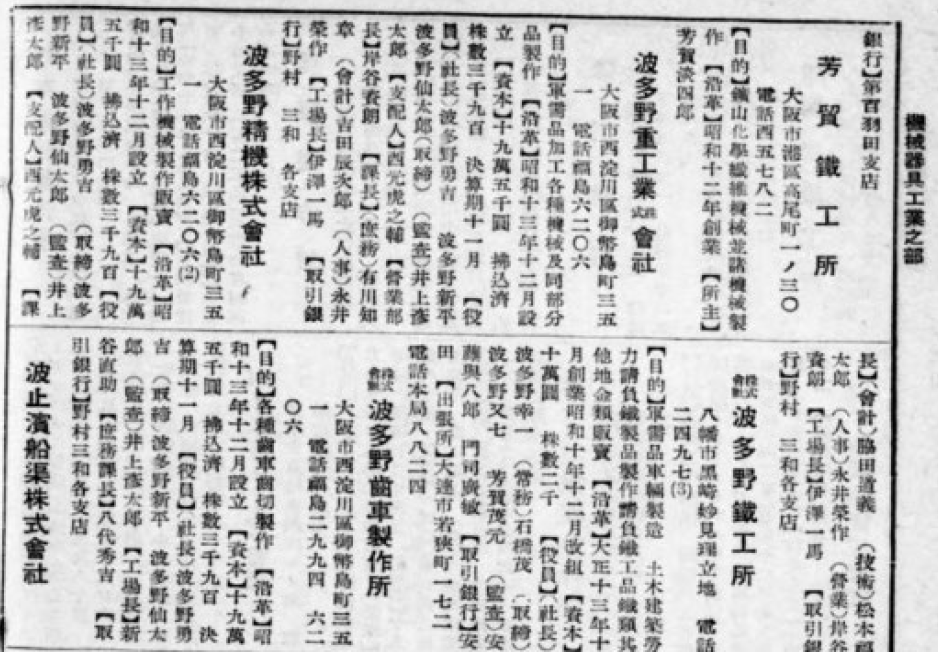

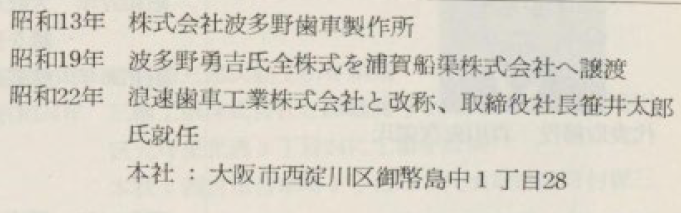

1938年(昭和13年)

合同会社 波多野歯車製作所解散

同年 株式会社波多野歯車製作所・波多野重工業株式会社・波多野精機株式会社を設立。

各事業を別会社にて行うようになった。

1944年(昭和19年)

株式会社波多野歯車製作所の全株式を浦賀船渠株式会社へ譲渡。

波多野精機株式会社は機械製造に軸足をシフトする。

1945年(昭和20年)

終戦とともに軍需産業の拠点であった波多野重工業株式会社は解散。

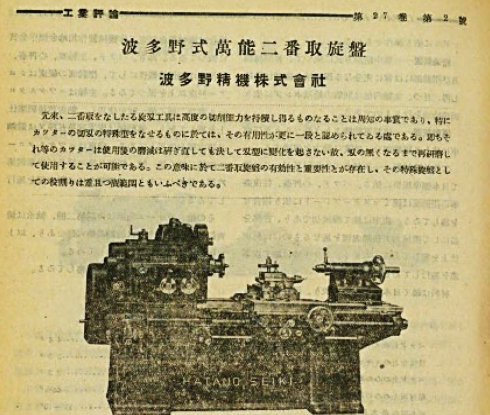

歯車二番面取り機と菜種油絞り機の製造として、波多野精機株式会社の存続に当たる。

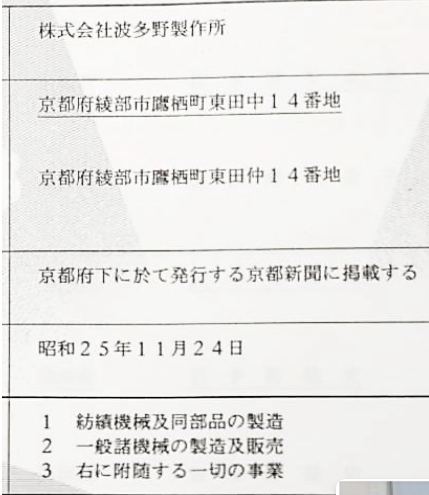

1950年(昭和25年)

波多野精機株式会社は京都府綾部市(現在の創業地)へ正式移転。

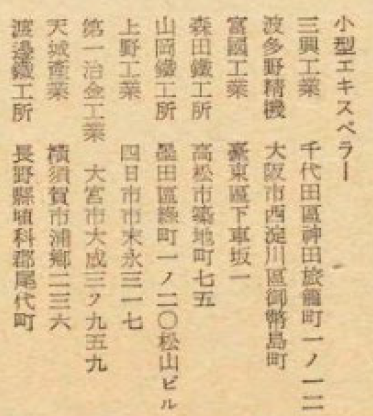

それまでは大阪と2拠点であったが、最終的に歯車面取りなどの機械事業と撚糸リングの製造は株式会社波多野製作所に菜種油の絞り機は日本リング株式会社として分社化し続行。

1952年(昭和27年)

綾部鉄工工業協同組合発足に伴い、初期会員として入会。

1953年(昭和28年)

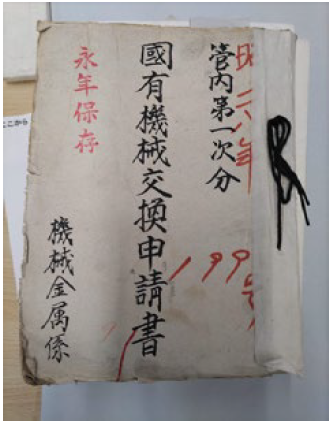

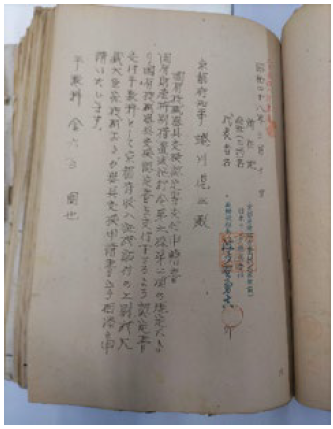

綾部鉄工工業協同組合の設立の目的である国家設備払い下げ事業の開始。

日本リング株式会社名にて、国家設備払い下げ申請を行い、国有の設備を取得。

1954年(昭和29年)

日本リング株式会社名にて、日東精工株式会社の協力会である日東協力会設立とともに入会

1955年~1956年(昭和30年~31年)

ねじを製造する設備の試作製造を日東精工殿より依頼され、試作開発に協力する。

日東精工殿へ工場の一部を貸出、ねじ創業をここで開始。

1955年~1960年(昭和30年~35年)

油絞り機受注減少に伴い、日本リング株式会社を整理。2番面取り機、撚糸リングの製造を行っていた株式会社波多野製作所に業務一本化